↑点击参加

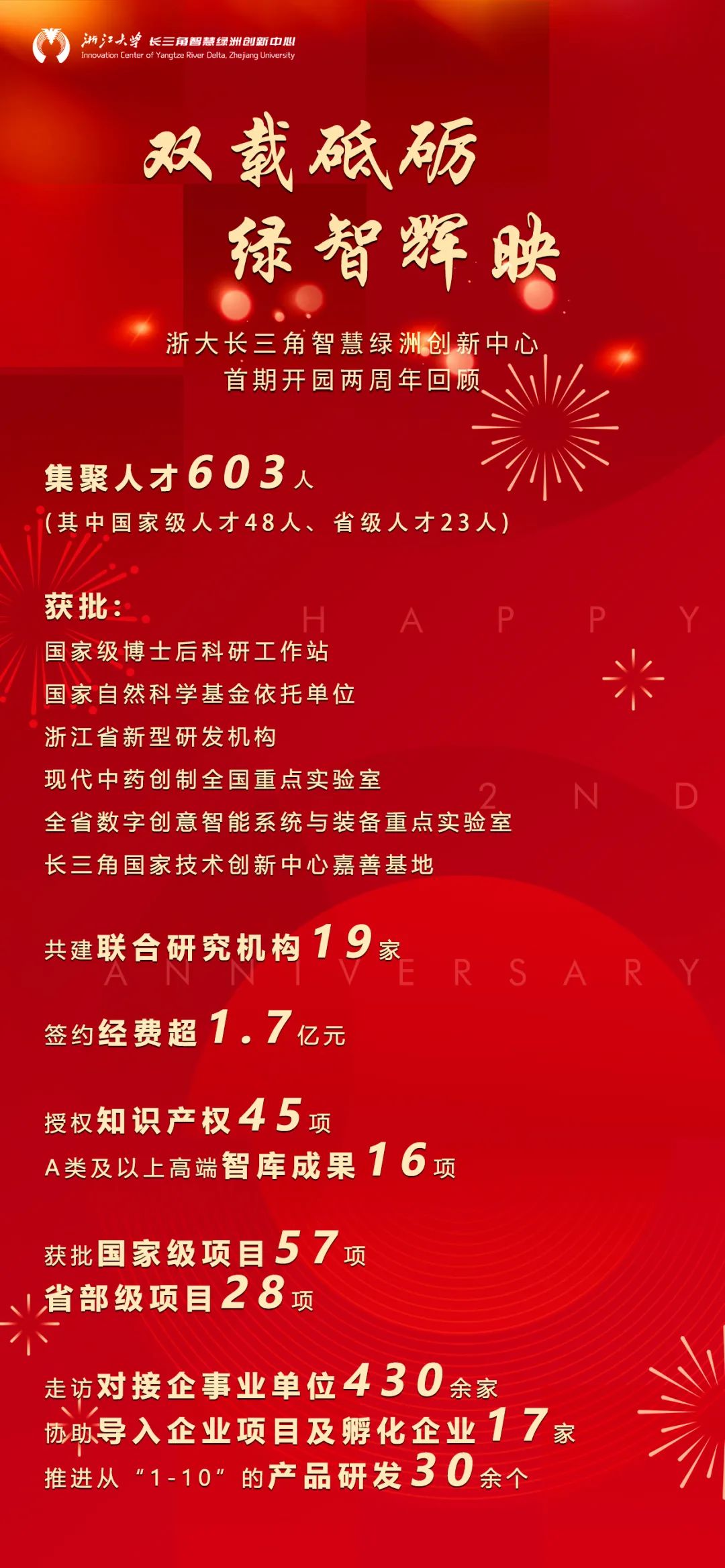

自2022年9月6日开园以来,智慧绿洲始终坚持创新驱动发展战略,在人才汇聚、科技创新、成果转化、融合发展、社会影响、组织建设等方面取得了重要进展。

人才队伍加速集聚

区域人才高地初步形成

两年来,智慧绿洲坚持以高层次人才为引领,探索具有绿洲特色的人才培育模式,不断拓宽引才渠道,着力构筑区域人才高地。

01/

人才队伍加速集聚

稳步推进“1135”人才汇聚计划,引才品牌效应持续提升。目前共汇聚各类创新人才603人,其中研发团队博士学历占比63%。

02/

高层次人才引育多点突破

深入推进 “绿洲学者计划 ”,加快构建高层次人才引育体系,着力打造创新中心人才高地建设,高层次人才引育成效凸显。全职人员入选省顶尖人才计划1人,国家海外引才计划4人,省领军人才1人、省级青年人才3人,入选市星耀南湖领军人才计划6人(含团队)。

博士后人才质量显著提升,创新活力充分激发,获各类国家科研资助31人次,其中2人入选博新计划。

03/

人才培养平台不断完善

首期41名2023级智慧绿洲专项硕士研究生已顺利入驻,2024年招收专项硕博研究生88名。

组建“校内导师+智慧绿洲导师+企业合作导师”的“三导师”团队,开展导师培训;推进高水平实践基地建设,推动成立浙江大学国家卓越工程师学院长三角研究生培养基地;严把研究生培养过程管理;组织开展长三角高校食品学科思政论坛、“书香绿洲”读书会、趣味运动会等文体活动,营造良好育人氛围,探索绿洲特色学生培养模式。

实验室体系基本形成

高能级平台建设基础更加坚实

两年来,智慧绿洲建设进展顺利,形成了食品与健康、城市与环境、设计与智造、决策与咨询四大板块,为推动科研平台能级跃升打下了坚实基础。

01/

实验室体系基本形成

根据中心整体建设布局,分批启动未来食品、未来健康、未来设计、未来区域发展、未来城市、未来环境和未来影像7个未来实验室和首个交叉实验室数智机械实验室建设。通过持续凝练实验室主攻方向,明晰实验室发展路径,加强实验室核心能力建设,提升承接国家重大任务能力。

02/

平台能级稳步提升

现代中药创制全国重点实验室落地建设,获批国家级博士后科研工作站、国家自然科学基金依托单位、浙江省新型研发机构、全省数字创意智能系统与装备重点实验室,与长三角国家技术创新中心共建合作基地;入选嘉兴市2023年度推进智造创新强市先进集体。

03/

国际合作取得进展

浙江—比利时生命科学联合创新中心建设有序推进,与香港中文大学共建现代中药与生育健康联合中心,与新加坡材料研究与工程研究所签署谅解备忘录。

有组织科研取得成效

标志性成果不断涌现

两年来,智慧绿洲坚持向上攀登与向下扎根并重,开展前沿关键核心技术攻关,推进有组织科研,形成产出了一批具有显示度、影响力的标志性成果。

01/

坚持向上攀登

获批国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等57项,省“尖兵”“领雁”研发攻关计划、省基础公益研究计划等28项;累计申报知识产权190余件,授权知识产权45件,获批A类和A+高端智库成果16项。

02/

坚持向下扎根

立足嘉善、面向长三角,积极开展企业科技服务和联合攻关。实施“千家企业走进实验室计划”,与华润三九、柳工集团、日善电脑、中扬立库等共建联合研究机构19家,累计签约科研经费超1.7亿元。与嘉善县当地镇街在城市发展、产业升级、环境治理、共同富裕等方面开展合作。

03/

标志性成果不断涌现

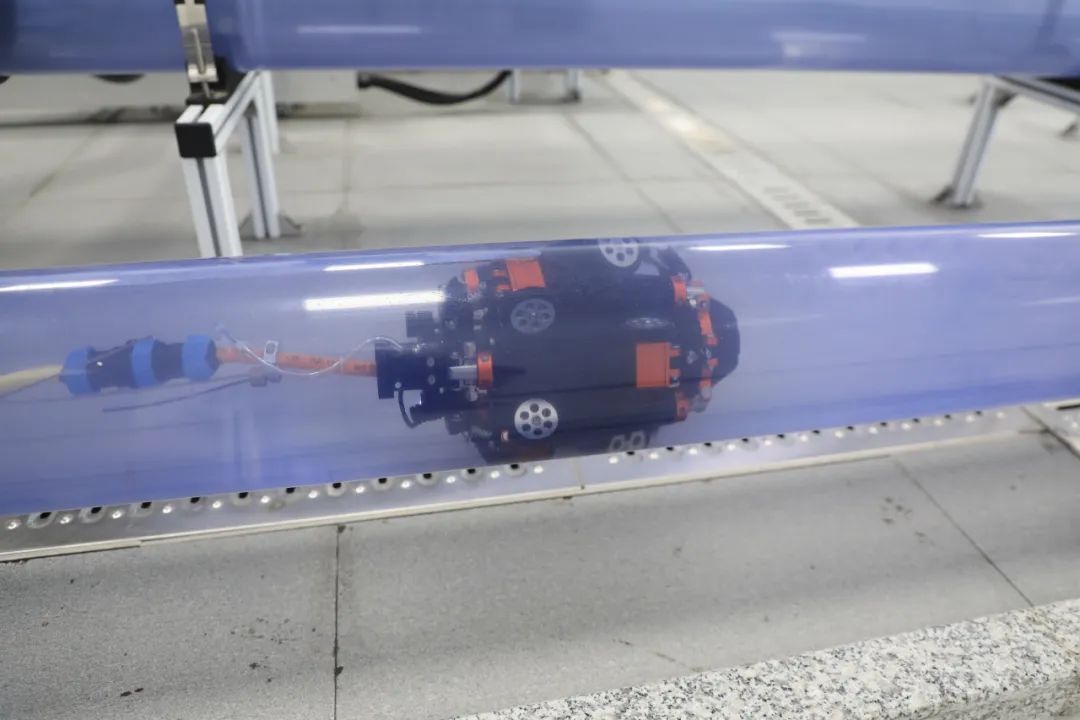

成功研制全球首例厘米级细胞培养大黄鱼组织仿真鱼排,建成国内首条基于数字孪生的柔性智能食品生产线、首套无人化中药组分分析及智能筛选平台,发布创新设计数智平台,上线智能决策平台“区域发展政策大脑2.0”。开发国内首例100-200mm小管径带水带压自主智能化清洗机器人样机,研制第一代污泥绿色炭化智能装备小型装备,自清洁涂层样品疏水疏油性能初步达到国际领先水平,“绿洲炭草”已成功应用于10余处环境水体修复工程,“水魔方”智慧水处理装备已在典型行业废水脱毒、流域污染控制等场景应用,智能无线系列传感装备成功应用杭州亚运会主场馆等多个重要工程。

成果转化链条更加通畅

科产联动成效显现

两年来,智慧绿洲加速科创成果转化。建立“两中心、一平台、一园区、一基金”转化孵化体系,按照“样品—产品—商品”的路径,推动成果从“实验室”走向“应用场”,从“样品”走向“货品”,将“商品”变成“产值”。

01/

两中心

创新成果转化验证中心成立以来,探索“拨投结合”的支持机制,完成两批创新成果转化验证项目立项,6个项目落地嘉善。

获批浙江大学首家科技成果转化试点单位,积极探索科技创新成果转化的新机制、新做法,加强和完善制度建设,初步搭建完成科技成果转化流程框架。

02/

一平台、一园区、一基金

成立持股平台,支持创新中心知识产权作价入股,规范管理股权事项。

浙江大学国家大学科技园未来创新园归谷园区顺利开园,落地新注册公司17家,开展系列活动和专项企业服务。

联合外部资源,打造智慧绿洲科创基金,创立未来健康公益基金;与嘉善县企业家共同设立的创业投资基金正在建设中,建成后将有力支撑嘉善县本地企业的“强链补链延链”发展。

体制机制改革深化

融合发展态势向好

两年来,校地融合发展生态初现雏形,校地合作的广度和深度进一步拓展。

01/

发挥共建共商机制作用

充分发挥校地共建的智慧绿洲管理委员会的机制优势,形成工作合力。建立了与嘉善示范区管委会联席会议、依托院系工作交流会等工作机制;通过实施“三员聘任”机制,加强与企业、地方政府、学校院系学科的沟通融合,促进融合发展。

02/

联合推进产业发展行动

与嘉善示范区管委会共同成立联合推进产业发展专班,在全国设立产业联络点7个,开展产业导入活动近30次,对接企业、科研院所等80余家,举办大型产业活动10余场,推动实验室与本地企业开展实质性合作10余项。探索组建“产业经纪人”队伍,提供精细化的专业服务,加速科研成果的转化和产业化。

成为展示区域科技创新的“重要窗口”

绿洲底色更加鲜明

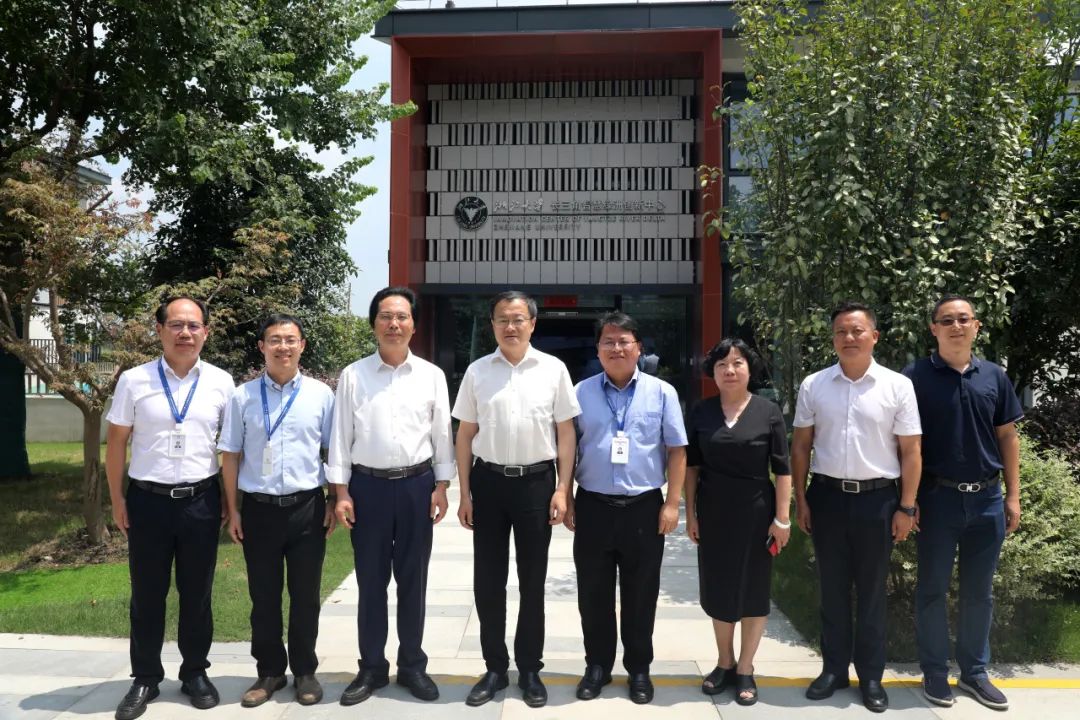

两年来,智慧绿洲社会影响力不断提升,“浙大智慧绿洲”入选服务长三角生态绿色一体化发展示范区建设十大优秀案例。中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁、农业农村部党组书记(时任安徽省委书记)韩俊,浙江省委书记易炼红、省长王浩等先后到中心考察调研;浙江大学党委书记任少波、校长杜江峰,嘉兴市委书记陈伟,市委副书记、市长李军,市委常委、嘉善县委书记江海洋,县委副书记、县长张锡锋等市县校各级领导多次来中心调研指导。获国家级、省级媒体报道60余次。

01/

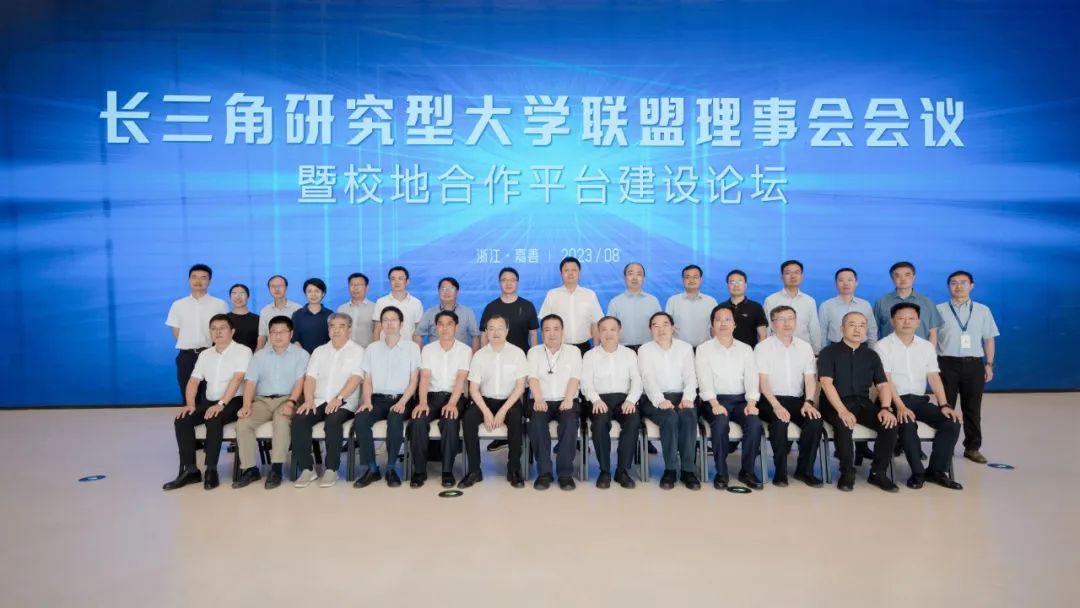

集聚长三角顶级高校智力优势

发挥长三角研究型大学联盟秘书处的作用,先后举办联盟基础研究协同工作座谈会、理事会会议暨校地合作平台建设论坛、社会服务工作论坛等,共同探索服务长三角一体化高质量发展路径。长三角研究型大学联盟工作案例入选长三角一体化发展创新实践案例集。

02/

打造长三角学术高地

成功举办中国创新设计大会、“与诺奖获得者共话共同富裕”研讨会、长三角未来食品前沿技术论坛、可持续城市排水国际研讨会、未来中医药创新发展论坛、长三角一体化发展高层论坛等重大活动,营造良好学术生态。张伯礼、潘云鹤等院士专家来智慧绿洲调研指导或开展学术交流70余次。

走实“朴素创业”之路

跑出发展“加速度”

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会和“科技三会”精神,落实浙江省委十五届五次全会精神和学校第十五次党代会工作部署,努力践行“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,扎实推动科技创新和产业创新深度融合。

01/

党建统领凝心聚力

加强中心与实验室领导班子建设,发挥“头雁”作用。党员队伍进一步扩大,创新中心党支部升格为党总支部,现有六个党支部114名党员。坚持党建与中心发展有机融合,扎实开展党纪学习教育和党风廉政建设,与浙江大学相关学院、部门等党组织结对共建,开展主题党日活动,以高质量党建强根固魂。

02/

绿洲精神激人奋进

发挥工会的桥梁纽带作用,举办“环湖游健步走”、集体生日会等主题活动,丰富深化“朴素的创业者”的文化内涵以及“边打仗、边学习、边拓展、边完善”的创业精神,激发师生员工的创新创业热情。

结语

(来源:浙江大学长三角智慧绿洲创新中心)

编辑丨张书

责审丨冯建萍 李易

2

2

in嘉善

in嘉善