2024年,是新中国成立75周年。

75年来,坚韧不拔、敬业争先的嘉善人民,团结一心、接续奋斗,创造了前所未有的繁荣和富足。

发展的坐标,定位在数字之间;时代的变迁,定格在照片之上;亲历的变化,记录在口述之中。

嘉善县传媒中心推出《数说75年》专题,讲述嘉善经济社会的巨变、百姓生活的收获。

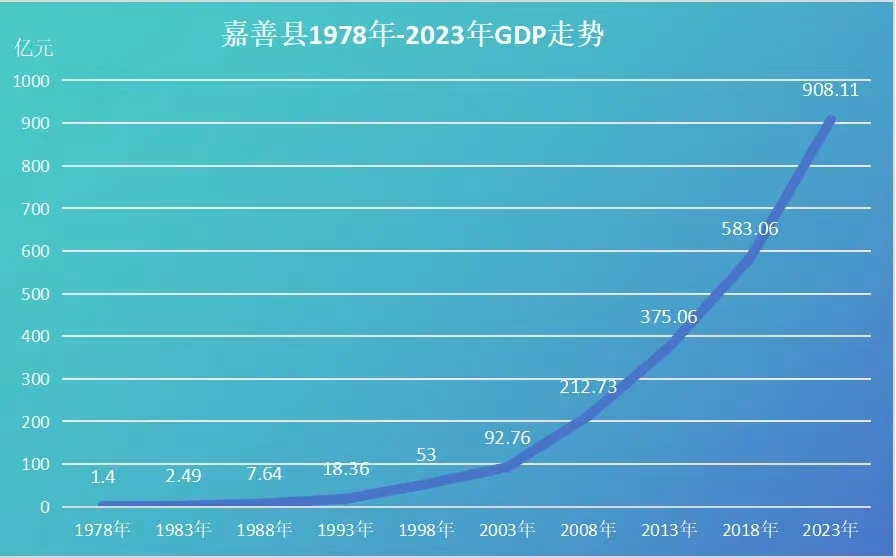

1949年11月,嘉善创建全县第一家公营工厂——民丰碾米厂,自此开启了新中国成立后,嘉善地方经济发展的序幕。尤其是改革开放以来,嘉善以经济建设为中心,经济活力不断喷发,经济实力实现历史性跨越。从1978年到2023年,全县地区生产总值由1.40亿元上升到908.11亿元。全县人均地区生产总值(按户籍人口计算)从1978年的411元上升到2023年的214335元。

1949年嘉善财政总收入仅240万元,到1978年达到1744万元。改革开放以来,全县财政实力显著增强。2023年全县财政总收入达到146.7亿元,是1949年的6112倍。

嘉善经济实力不断增强,经济结构也发生了深刻变化,从结构单一到百业兴旺,实现了由农业社会向工业化社会质的飞跃。

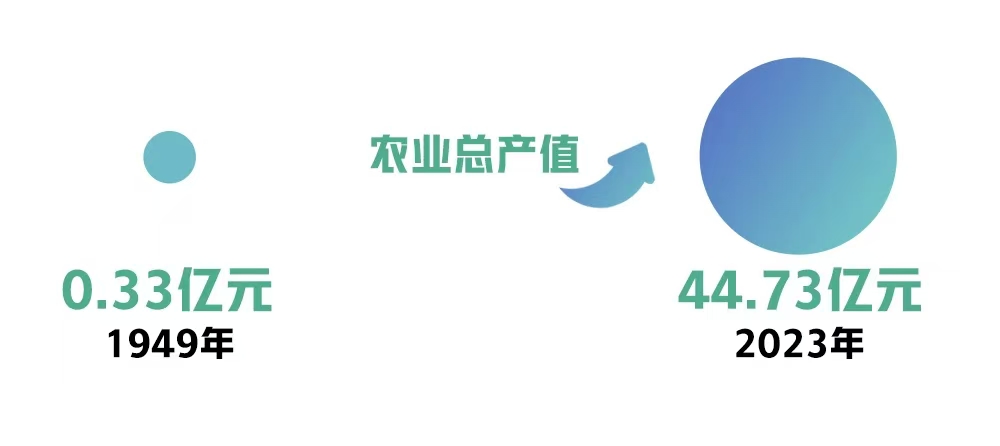

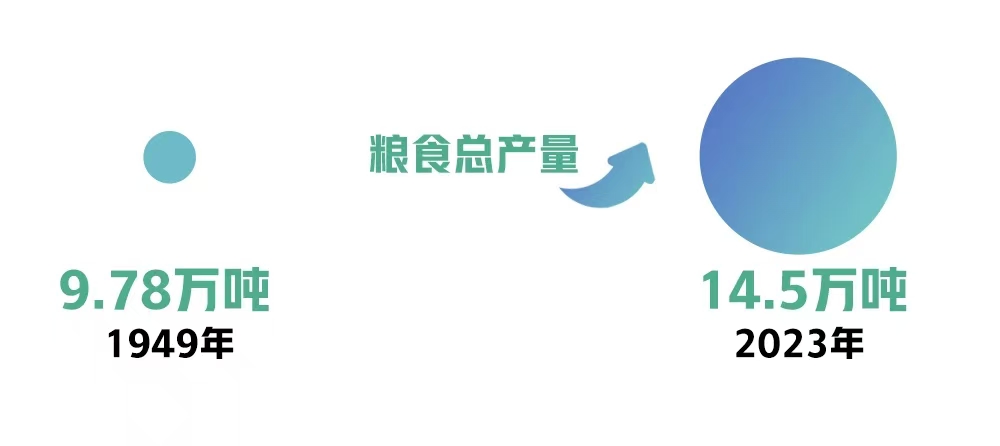

新中国成立初期,嘉善农业在国民经济占据主导地位,农业产值与工业产值比例为83:17。改革开放以后,全县经济开始走上持续稳定发展的轨道,农业处于国民经济基础性地位。这一时期,农业经济稳定、高效发展,主要农产品实现质的调整和量的飞跃。农业总产值由1949年的0.33亿元增加到2023年的44.73亿元,粮食总产量由1949年的9.78万吨增加到2023年的14.5万吨。

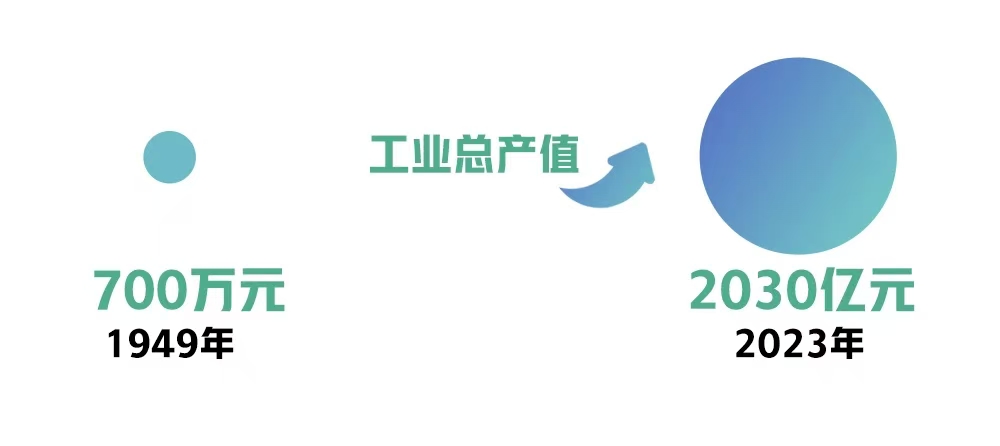

新中国成立初期,嘉善工业基础薄弱,以砖瓦业和粮油加工业为主,另外有机械、食品、印刷等少数小工厂与作坊。1949年全县工业总产值700万元。改革开放以来,全县工业经济发展迅猛,成为国民经济的支柱产业。2023年,全县规上工业总产值达2030亿元,全县工业增加值由1992年的5.60亿元猛增到2023年的479.59亿元。

在工业经济的快速发展过程中,嘉善逐步形成了以数字经济、生命健康、新能源(新材料)三大新兴产业,装备制造、绿色家居、时尚纺织三大传统产业为支撑的“3+3”主导产业体系,其中,数字经济产业集群规模已突破千亿。

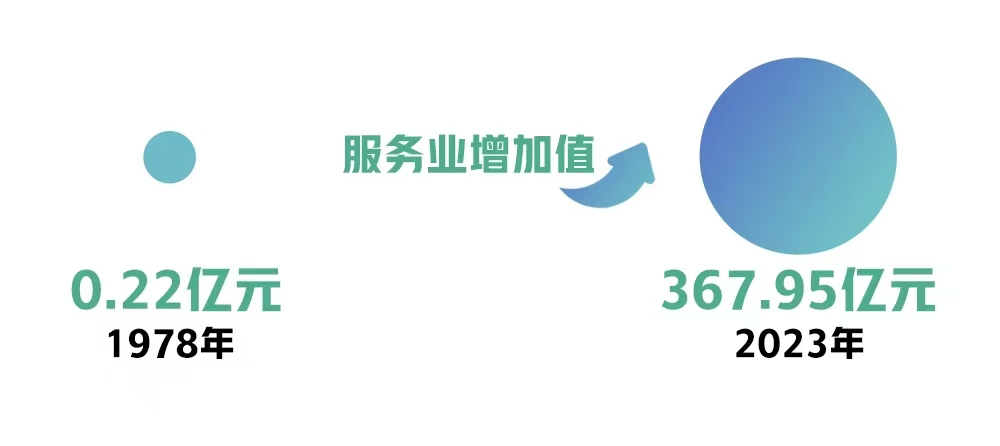

新中国成立以来,第三产业发展步伐也在加快,特别是改革开放以后,嘉善第三产业迅速发展,在整个经济发展中起了重要的推动作用。全县第三产业增加值由1978年的0.22亿元增加到2023年的367.95亿元。

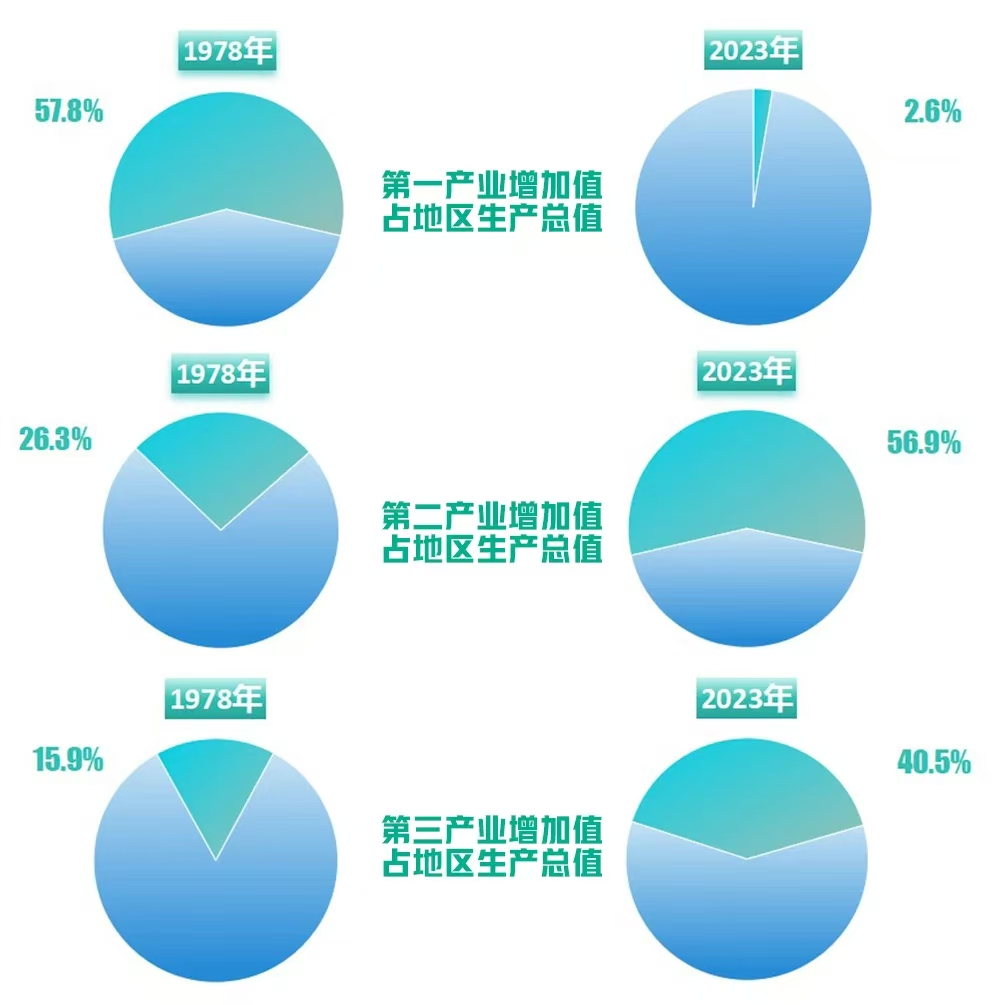

新中国成立以来,嘉善产业结构逐步优化,发展方式发生转变。1978年全县的产业构成中,第一产业增加值达8122万元,占生产总值的比例一半以上,一、二、三产增加值比重为57.8:26.3:15.9。到2023年,产业结构发生显著的变化,三次产业比重调整为2.6:56.9:40.5,其中工业占了52.8%。

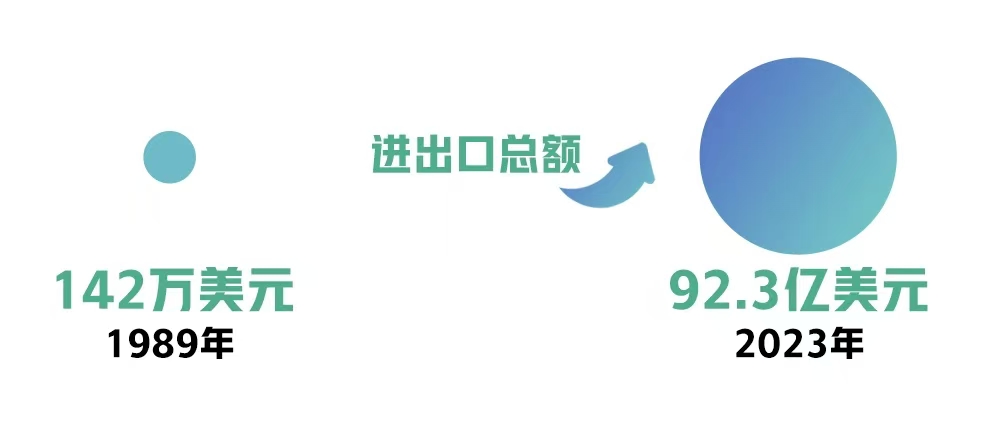

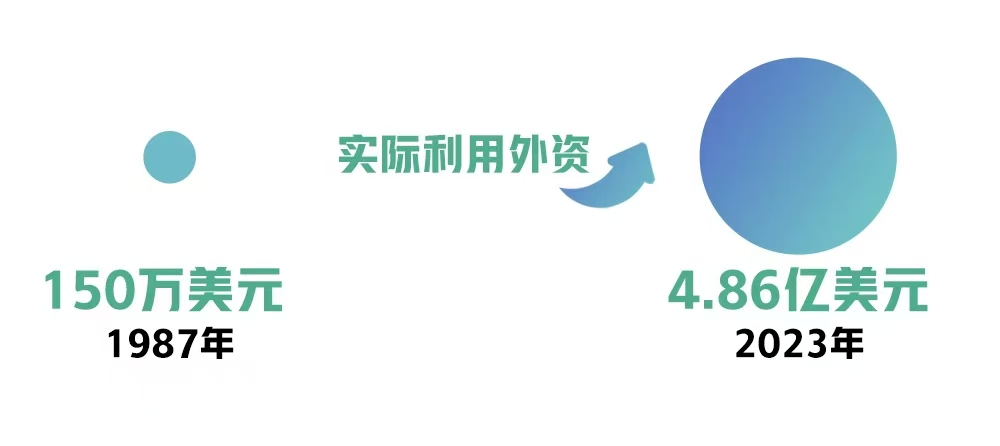

1985年以来,嘉善作为国务院批准的第一批沿海开放县之一,对外经济、对外交流日趋频繁,在进出口贸易、利用外资方面取得了重大进展。特别是这些年来,嘉善忠实践行“八八战略”,按照全省“一号开放工程”工作部署,锚定“小县大开放”发展路径,接续奋斗“第一站”,接轨大上海、融入长三角,参与区域经济交流与合作,开放型经济实现了新的突破。全县在对外经济贸易活动中实现进出口总额从1989年的142万美元到2023年的92.3亿美元。嘉善实际利用外资从1987年的150万美元增加至2023年的4.86亿美元。

▲点击图片,看如今的嘉兴综合保税区B区

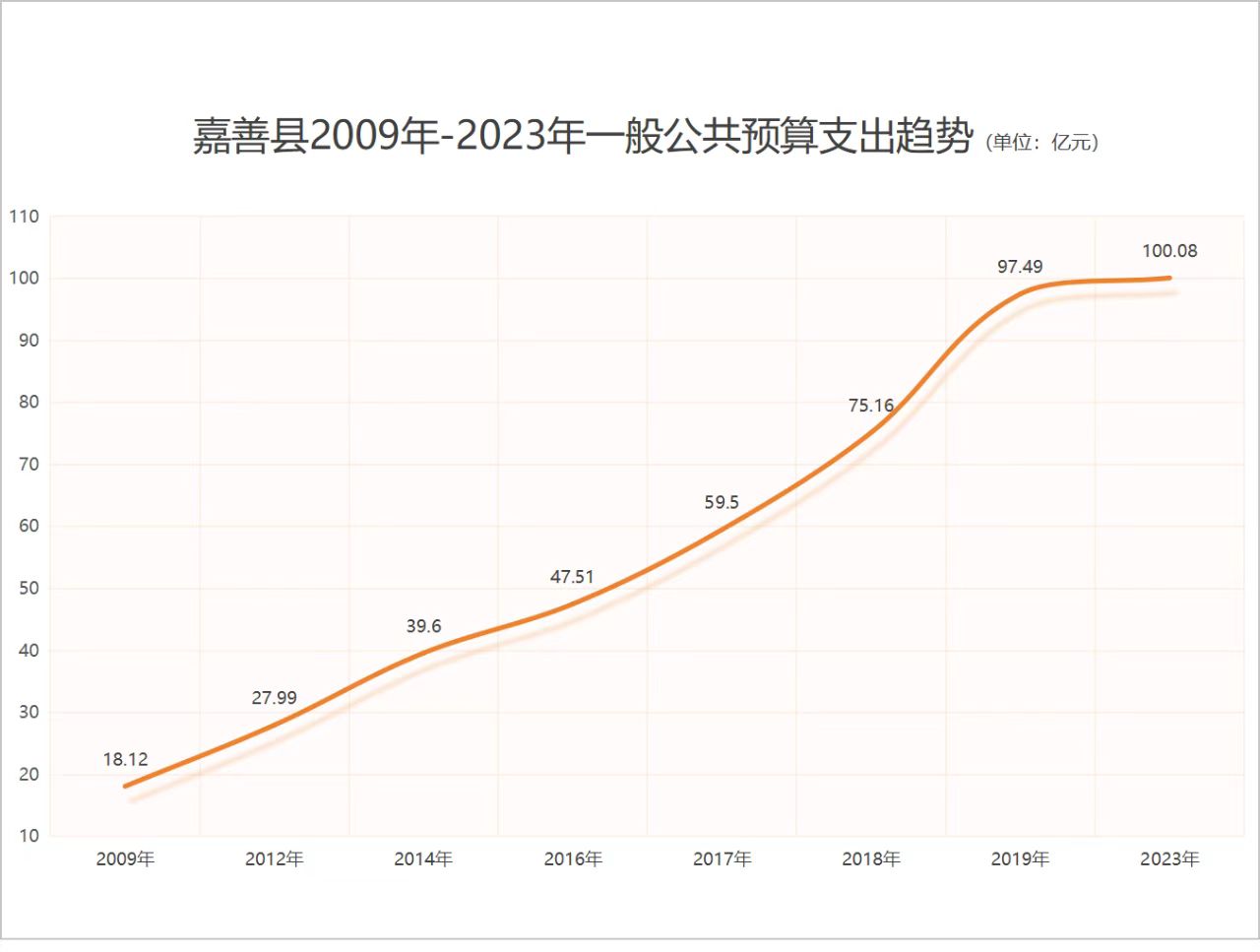

在经济持续发展的基础上,嘉善“家底”越来越殷实,财政促发展作用进一步彰显。全县一般公共预算支出从2009年的18.12亿元增加到2023年的100.08亿元。

发展为要,民生为先。嘉善坚持把政府财力用在发展紧要处、民生急需上,民生支出占一般公共预算支出的比重长期保持在80%左右。

教育改革发展扎实推进。1949年的第一个学期,全县中小学及幼儿园专任教师共574名,仅有两所初级中学和十几所完全小学。截至2023年底,嘉善共有专任教师5800余人,是1949年的十倍。

2023年,嘉善共有各类学校101所,其中幼儿园44所(民办28所),义务段学校40所(民办3所),普通高中3所,中等职业学校2所,教师进修学校1所,电大嘉善学院1所,特殊教育学校1所,镇(街道)成人文化技术学校9所。2023年,全县在校学生约8.6万人,其中普通中学在校学生数约2.3万人,相当于1949年的40倍;小学在校学生数约4万人,是1949年的4倍。

▲点击图片,看如今的嘉善高级中学

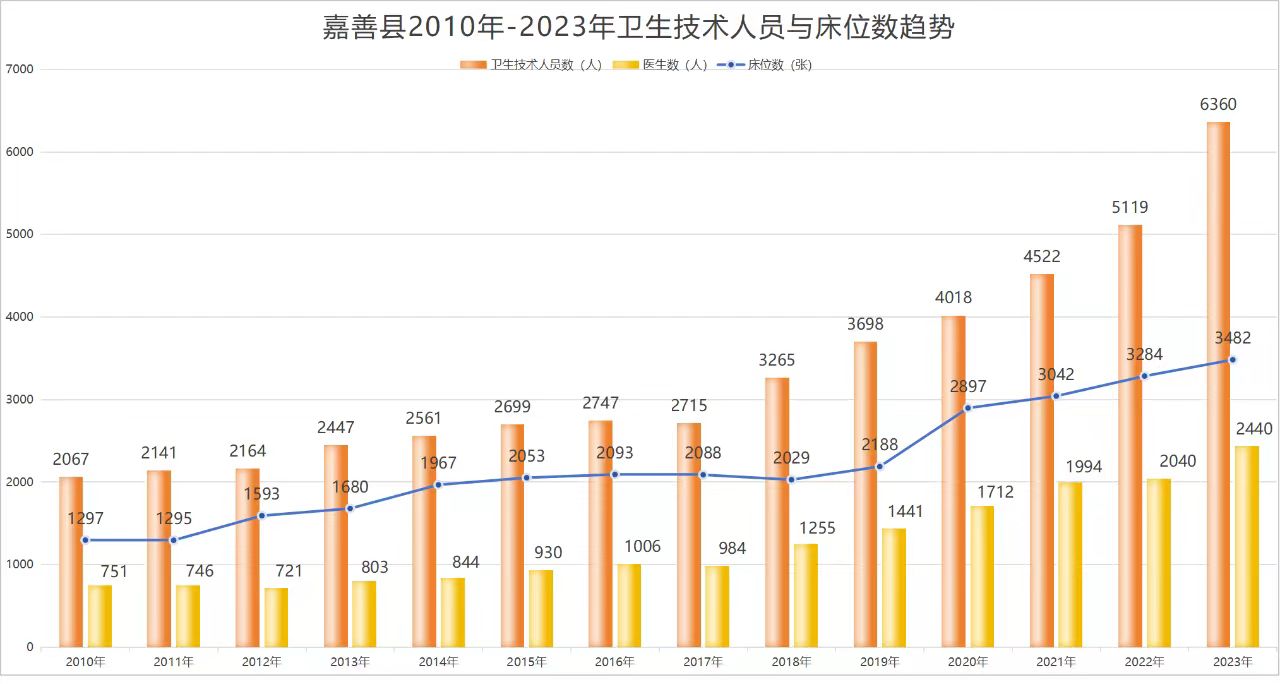

人民健康权益得到有效保障。1949年11月,嘉善县人民政府接收原卫生院、县公立医院后,组建嘉善县人民医院,这是全县唯一的公立医院。而到2023年,全县医疗卫生机构达230个,其中,医院12个,卫生院6个,社区卫生服务中心(站)25个,诊所(卫生室、医务室)72个,疾病预防控制中心1个,卫生监督所(中心)1个。

▲点击图片,看如今的嘉善县第一人民医院

全县医生数从2010年的751人增加到2023年的2440人,卫生技术人员从2010年的2067人增加到2023年的6360人,床位数从2010年的1297张增加到2023年的3482张。2023年,全县参加基本医疗保险人数达到51.51万人。

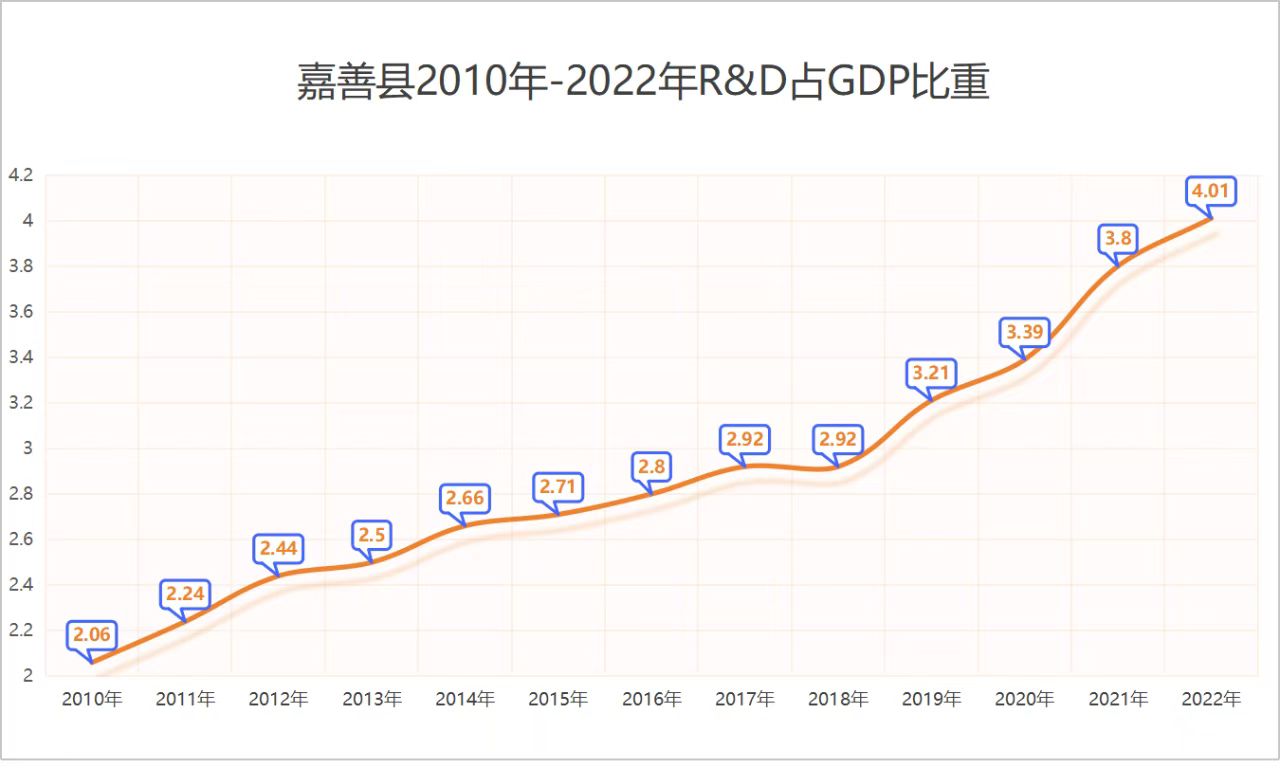

创新驱动发展成效显著。嘉善坚持以科技创新塑造发展新优势,搭建高能级创新平台,培育高质量创新主体,推动高效率资源融通,创新体系更加健全、科技产出量质齐升。

全县专利授权量从1990年的8件增加至2023年的4864件。全县研究与试验发展(R&D)支出占地区生产总值(GDP)比重从2010年的2.06增加至2022年的4.01。

2023年,嘉善创新发展势头强劲,创新指数244,列全省第六;规上企业研发机构设置率85.3%,列全省第一;高新产业增加值占比达87.1%,列全省第三;每千家企业中高企数达31.2家,居全省第五;科技成果转化指数突破200,入选全省科技成果转化能力强县;入选国家创新型县建设名单,创成首批省可持续创新发展示范区,入选2023“科创中国”省级试点。

文化生活日益丰富。新中国成立初期,嘉善已建立了新华书店、县文化馆、电影放映队、图书馆、县广播站,成立县越剧团,文化事业初步发展。上世纪60年代,全县各乡镇普遍设立文化站。改革开放尤其是党的十八大以来,嘉善文化事业繁荣发展。嘉善每万人拥有公共文化设施建筑面积从2013年的1873平方米增加至2023年的5800平方米。

▲点击图片,看如今的嘉善县图博中心

2023年末,全县拥有博物馆3个,文化馆1个,文化站9个,农村文化礼堂116家,行政村文化活动覆盖率均达100%;公共图书馆10个,面积2.45万平方米,是2002年的6倍,图书总藏量81.72万册,是2002年的5倍;拥有文化艺术表演团体4个;影剧院1个,电影院7家,全年观影人次88.27万人;共有公共体育场地设施5个。

嘉善“善文化”指数从2021年的896分增加至2023年的920.18分,已连续三年持续增长,“善文化”认同率从2013年的62%增加至2023年的99.1%,“善文化”已经成为嘉善人民共同的文化基因和价值认同。

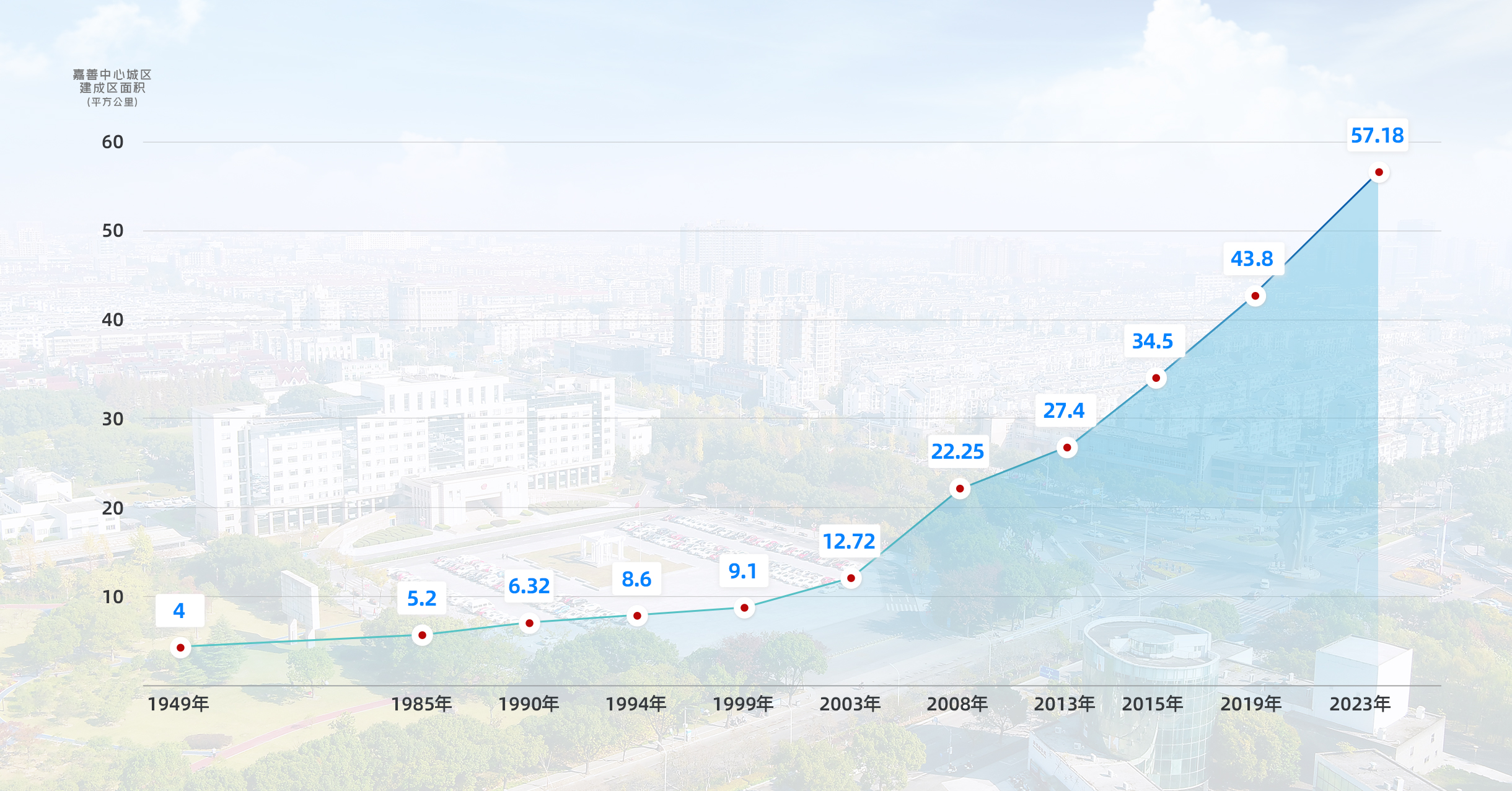

新中国成立以来,嘉善的城镇化建设不断推进,城市规模不断扩大,综合实力显著增强,基础设施持续改善,城市更加宜业宜居。

▲点击图片,看如今的嘉善城区

嘉善中心城区建成区从新中国成立初期的不足4平方公里,扩展到如今的57.18平方公里。14倍的空间体量,延续着吴根越角的历史和记忆,蕴含着江南水乡的文化和风貌,承载着嘉善市民对美好生活的向往。

道路之于城市,犹如血管之于人体。从新中国成立初期的一条中山路,到改革开放初期的中山路、解放路、体育路、花园路、健康路、车站路等6条城市道路;从起始于1970年、1971年320国道嘉善段和善西公路两路的修复,再到如今建设中的“一高两快”的县域高快速路网,嘉善城市平面不断延伸,城市空间框架从城关镇迈向多中心。全县境内公路里程从1978年的28公里增加到2023年的875.81公里,公路密度172.744公里/百平方公里。2023年,嘉善高速里程数62.151公里。

城市道路交通的发展带来百姓出行方式的迭代。1998年12月沪杭高速通车、2007年12月嘉善最后一处渡口——嘉善三店渡撤渡建桥、2010年10月沪杭高铁通车,嘉善告别“千村千渡”,实现村村通公交,从坐船变成坐车、坐高铁。而随着2022年7月沪苏嘉城际铁路开工、2022年11月通苏嘉甬高铁开工,嘉善正快步迈入轨道交通新时代。

如果说道路延伸了城市的广度,那么建筑则拉伸着城市的高度。1949年,嘉善县内的最高建筑是泗洲塔,总高逾20米;如今,嘉善第一高楼——长三角(嘉善)金融创新中心主体建筑高度近200米。

从新中国成立初期中山路沿线建筑,到上世纪90年代的解放路建筑群,再到如今的嘉善大道城市中轴线,嘉善划出优美的城市天际线。据相关统计,2023年在嘉善18幢重点楼宇中,税收超千万元的商务楼宇有12幢,其中亿元商务楼宇5幢。

“城,所以盛民也”,城市是人民的城市。越来越多的优秀人才选择工作在嘉善、安家在嘉善、扎根在嘉善,成为“一嘉人”。嘉善户籍人口从1949年的19.95万人,增长到2023年的42.5万人;常住人口从1982年的34.79万人,增长到2023年的66.4万人。

改革开放特别是党的十八大以来,随着社会生产力的解放和发展、社会活力的解放和增强,嘉善城乡协同并进,美美与共,稳步迈向共同富裕。

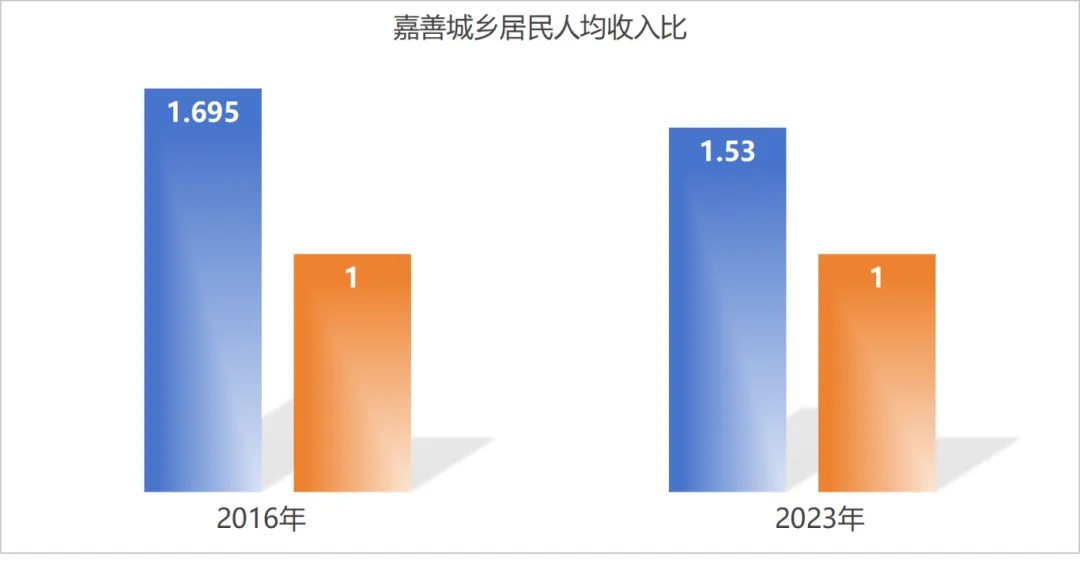

在经济高质量发展的背景下,嘉善城乡区域间的差距正在不断减少。嘉善城乡居民人均收入比从2016年的1.695:1缩小至2023年1.53∶1。

这一改变得益于嘉善大胆探路,打破体制机制障碍,在全县域统筹城乡要素配置,力促城乡居民收入共增、产业互融、民生共享,惠及城乡几十万居民,探索形成县域协调发展新格局,为全国打造了一个城乡协调发展的新样板。

深化以县城为重要载体的城镇化建设,强化姚庄、西塘等中心镇节点带动效应,持续推动城镇人口产业集聚和功能完善,全县城镇化率从2013年的51.7%增至2023年的74.5%。

▲点击图片,看如今的西塘

探索新型农村集体经济发展模式,深化探索“飞地抱团”强村发展模式,引导村集体以股份合作形式跨村跨镇抱团共同投资,全县村均经常性收入从2015年的155万元增加至2023年的480万元。

▲点击图片,看如今的缪家村

坚持依靠发展促进就业,大力发展吸纳就业能力强的产业和企业,大力发展新业态新模式,提高经济增长就业带动力。全县城镇单位提供就业岗位由2003的1.37万个增加到2023年的3.48万个。

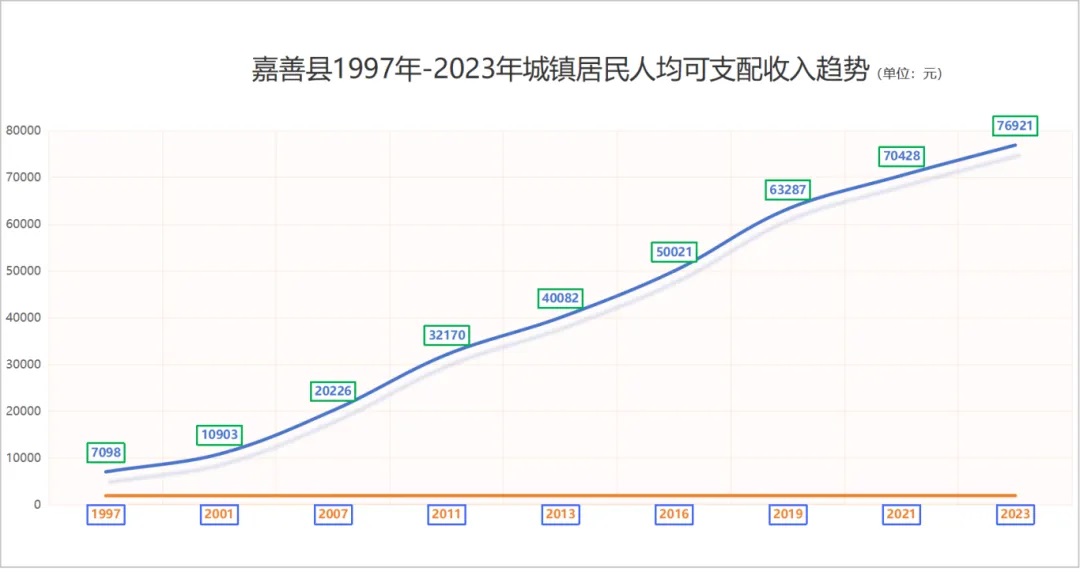

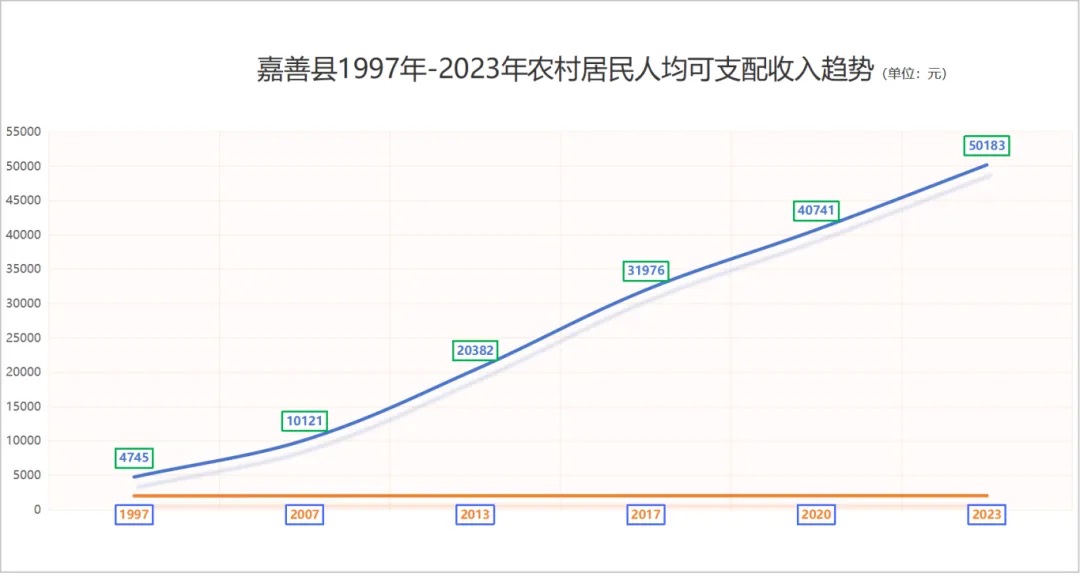

城乡居民收入的差距在缩小,而城乡居民收入的渠道在拓宽,从挣工分、赚粮票到工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入等,收入来源由单一向多元化发展。数据显示,嘉善城镇居民人均可支配收入从1997年的7098元增至2023年的76921元,农村居民人均可支配收入从1997年的4745元增至2023年的50183元,呈逐年上升趋势。

理性的数据展现宏观的变化,感性的经历体现生活的变迁。75年来最让我们深切感受到的,莫过于吃穿用等方面的变化,更加直观地记录着生活变化和时代变迁。

从70年的上海牌手表、凤凰牌自行车、蝴蝶牌缝纫机,到80年代的冰箱、彩电、洗衣机,到90年代的空调、电脑、录像机,再到21世纪的商品房、智能手机、新能源汽车……对嘉善人来说,昔日令人羡慕的“大件”,今日早已司空见惯,甚至一些“大件”已经成为过去、成为“历史”。

服饰是一种记忆,也是时代的外衣。50年代末,中山装和人民装是嘉善人穿着的主流。80年代90年代,嘉善人的着装色彩从单调的蓝绿灰逐渐转变为五彩斑斓,喇叭裤、蛤蟆镜、爆炸头、高跟鞋,成为时尚标配。到如今,嘉善人穿衣打扮不仅讲究个性和多变,而且品读传统服饰的文化美,穿上汉服走上街头,彰显着嘉善人对文化的自信。

“柴米油盐酱醋茶”,在“人生开门七件事”中,用于调味的“油盐酱醋”就占了四件之多。上世纪60年代初,嘉善人灶台上的调味罐只有油瓶、盐罐子。上世纪80年代开始,嘉善人的调味品新添了酱油、食醋。再往后,不再需凭票供应的白糖,以及复合调味品味精和鸡精等,也先后进入了嘉善人的厨房。如今,人们再也不用担心“缺盐少油没糖”的日子了,越来越注重科学养生、健康饮食、合理营养、均衡膳食,担心“三高”,害怕肥胖,崇尚“少油、少盐、少糖、清淡、均衡”的饮食习惯。

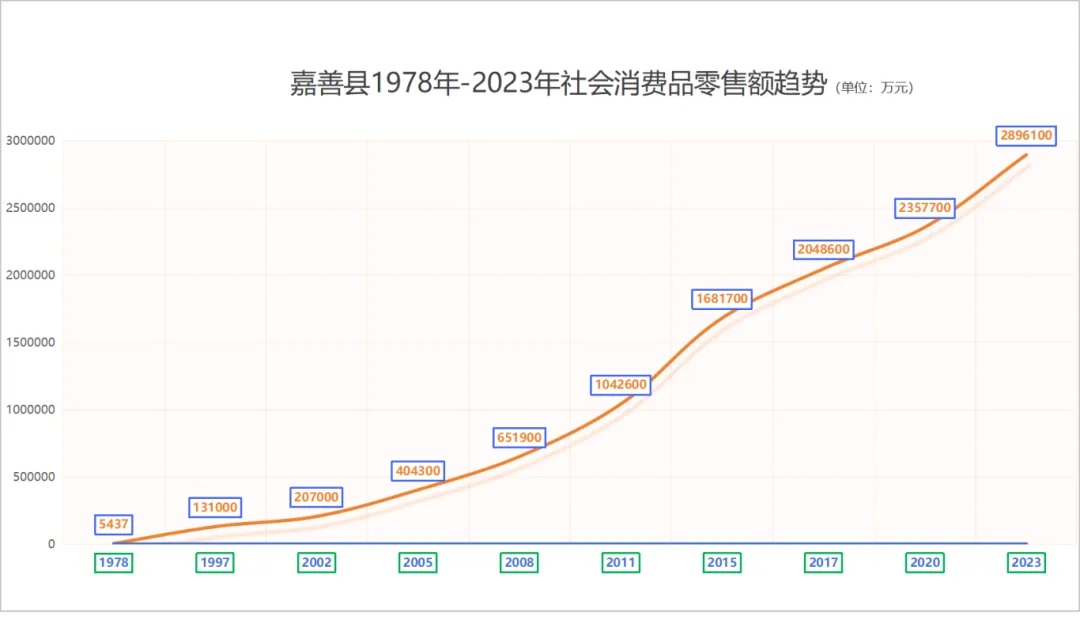

吃穿用的进化,也见证嘉善商业的变迁。1950年起,在国营专业公司和供销合作社相继成立初期,嘉善市场逐渐出现繁荣。上世纪90年代,嘉善物资大厦、嘉善大厦、购物中心、国商大厦引领嘉善商业发展。而近年来,银泰商圈、万联城商圈等日益成熟,江南邻里中心、谈公路邻里中心等新商业体不断涌现,网购成为重要的消费方式,嘉善商业网络体系覆盖线上线下。1978年,嘉善社会消费品零售额5437万元,到2023年,全县实现社会消费零售额289.61亿元。其中,2011年、2017年,全县社会消费品零售额分别突破100亿元、200亿元。

策划 | 计剑平 王培澄

编辑 | 顾燕 戴黎杰 汤纯凤

责审 | 丁珩 顾燕

0

0

in嘉善

in嘉善